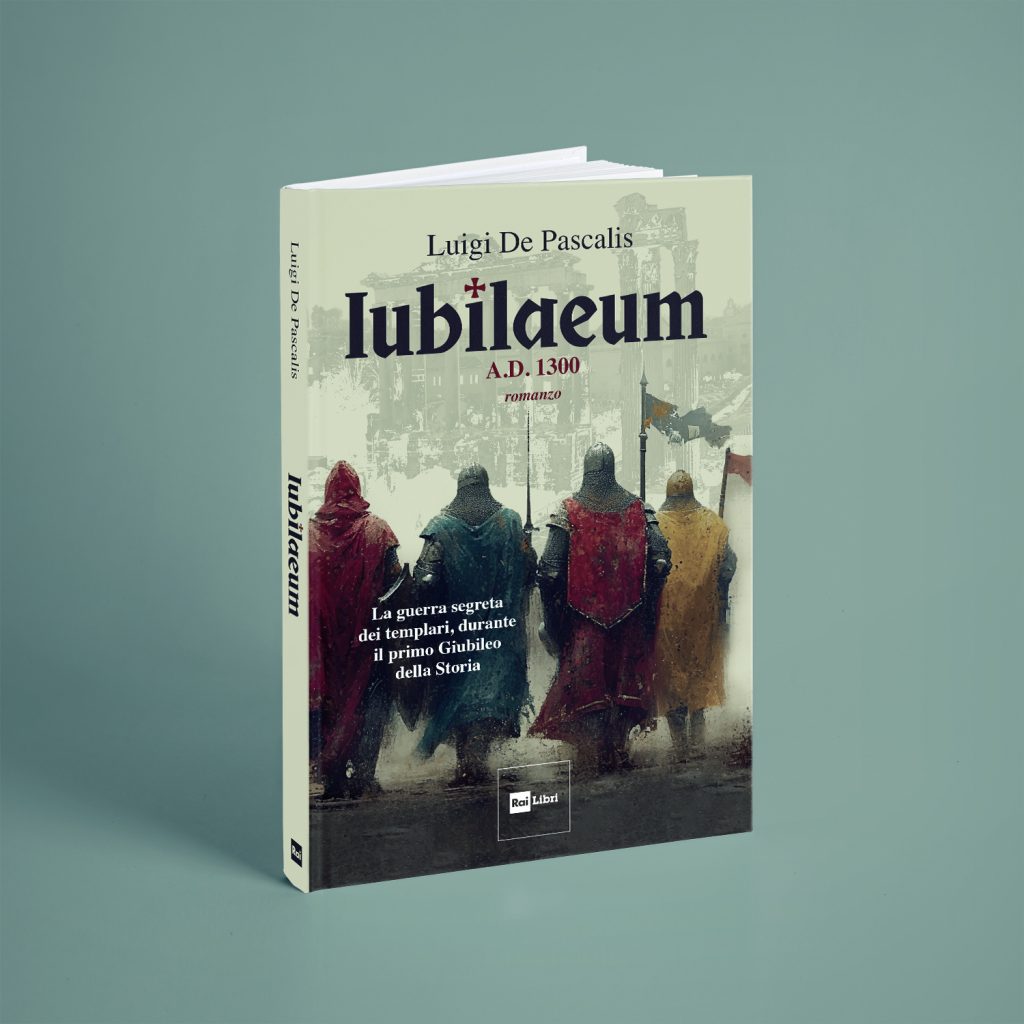

Un Papa forte e volitivo. Un Re di Francia sfrontato e onnipotente. E i Templari, uno dei primi e più noti ordini religiosi cavallereschi cristiani medievali, ammantato di una fama sinistra e controversa. Il tutto nella cornice storica del primo Giubileo di Roma, quello del 1300. Sono questi i cardini in cui è raccontata la vicenda di “Iubilaeum. A.D. 1300”, romanzo storico di Luigi De Pascalis, edito da Rai Libri nella collana Cristalli Sognanti. Ne parliamo con l’autore.

Da dove nasce l’idea di ambientare una trama in un periodo storico difficile come quello descritto?

«Fra gli scrittori di romanzi storici e non solo c’è chi, conoscendo bene un certo periodo, ama scrivere sempre lo stesso romanzo, in ogni variazione possibile, io no. La cosa che più amo del mio essere scrittore è scovare nelle pieghe della storia sempre nuove vicende da raccontare, enigmi che intrigano prima di tutto me stesso. Forse questo lavorio somiglia più al mestiere di giornalista investigativo che di romanziere, non lo so. Resta il fatto che nei miei quasi venticinque libri pubblicati con vari editori, l’ambientazione va dall’antica Roma al futuro. Mancava all’appello il XIV secolo e, quando Roberto Genovesi me ne ha offerta l’occasione, l’ho colta al volo.

Il periodo si è rivelato subito singolare, dominato com’è da quel Bonifacio VIII, che, pur essendo all’epoca ancora vivo, Dante mette all’Inferno tra i simoniaci. Ma Bonifacio sembra essere stato colpevole di ben altro che di simonia, considerata l’oscura fine fatta dal predecessore Celestino V. Colui che Dante mette tra gli ignavi per aver rinunciato al trono Papale morì infatti nel castello di Fumone, di proprietà della famiglia Papale dei Caetani, e fu sepolto in gran segreto a Ferentino. Il suo cranio, secondo alcune fonti, presentava un foro sospetto».

Dietro gli uomini e le loro vicende, c’è però una lotta di potere tra Roma, sede del potere spirituale, e Parigi, sede del potere temporale più forte di quei tempi. Il romanzo – che si muove proprio tra Roma e Parigi – richiama quei fatti?

«La lotta per il potere tra Parigi e Roma è al centro del romanzo. Bonifacio VIII, che aveva un caratteraccio e non era esente dai vizi dell’epoca, voleva che il potere spirituale sovrastasse quello dei vari regnanti e perseguì questo scopo con metodi e atteggiamenti simili a quelli che vediamo oggi in certi potenti della terra di vedute molto meno “spirituali”. Ovviamente, trattandosi di un romanzo, tali tensioni contrapposte sono impersonate dai vari personaggi e esplicate dalle vicende che affrontano, alcune storicamente documentate e altre no. Così sono reali le ruberie della Francia ai danni del tesoro dei templari, reali i dubbi del Papa circa l’indizione del primo giubileo, reale la sua malattia e il viaggio a Roma del medico alchinista Arnaldo da Villanova per curarlo. D’invenzione è invece la missione affidata dal maestro Generale De Molay al suo braccio destro Geoffrey De Charnay (protagonista) e quello speculare e contrapposta affidata da Filippo il Bello al suo ministro Nogaret (antagonista)».

La politica Filippo IV il Bello fu talmente spregiudicata che – per rimanere in tema di quest’intervista – Dante per sommo disprezzo, non volle citarlo mai nella Divina Commedia, ma ce lo infilò lo stesso, elencando la lunga lista dei suoi peccati. Fu davvero così malvagio?

«Filippo, re di Francia dal 1285 al 1314, appoggiò gli Angioini contro gli Aragonesi nella guerra dei Vespri Siciliani e si oppose a Bonifacio decidendo di riscuotere le imposte anche dai membri del clero francese, sottraendole di fatto alla Chiesa. La sua principale colpa, a mio avviso, fu di pretendere di essere sovrano nel proprio regno. Per il resto fu uomo del suo tempo. Fu definito il re di ferro per la sua impassibilità di fronte alle difficoltà, ma amò teneramente la moglie Giovanna I di Navarra e alla morte di lei (1305) subì una profonda crisi mistica e rifiutò di risposarsi. Insomma anche lui aveva un cuore».

Nel romanzo domina la figura di Bonifacio VIII: sembra la degna controparte del Re di Francia, altrettanto spregiudicato contro nobili romani, inviati francesi e Poveri eremiti… Per dire, il duecentesimo Papa nella storia della Chiesa indice il Giubileo solo alla fine del romanzo.

«L’indizione del primo giubileo fu per qualche tempo una spina nel fianco di Bonifacio VIII che per sua natura era un giurista e cercò per mesi dei precedenti giubilari risalenti al 1200, un secolo prima, ma trovò solo le vaghe testimonianze di alcuni centenari che asserivano di aver partecipato all’evento in compagnia dei genitori. L’unico precedente era la perdonanza annuale concessa da Celestino V ai pellegrini che avessero visitato la basilica aquilana di Collemaggio nel giorno della propria incoronazione; perdonanza che Bonifacio si era affrettato a cancellare nei primissimi tempi della propria elezione. Del resto gli occorreva creare un evento che mostrasse a re e sudditi cristiani che solo lui, il Papa, poteva concedere la remissione dei peccati, e dunque il Paradiso, mostrandosi così superiore ai monarchi terreni. Ma la vera spinta la diedero i pellegrini che cominciarono ad affluire a Roma dal 1299, richiamati da una promessa di perdono che nessuno aveva ancora fatto. Bonifacio in qualche modo fu spinto a indire il primo giubileo tanto dalla propria ambizione politica, quanto dall’anelito di sacralità e di perdono che saliva dal basso e che in qualche modo doveva essere disciplinato dalla Chiesa».

Chiudiamo allora con l’ultima considerazione che viene leggendo il libro: è un racconto anche dal punto di vista di una commenda Templare. L’Ordine aveva reclutato nel tempo molti scomunicati tra cui spergiuri, rapitori, sacrileghi e perfino omicidi. Ma qui i protagonisti sembrano alzare il livello della storia. Come mai la scelta di questo punto d’osservazione e perché scegliere un ordine destinato a scomparire tra mille polemiche solo qualche anno dopo?

«È vero, a volte nelle commende templari trovarono ricovero uomini di non specchiata onestà, anche omicidi. Questi furono accettati purché pentiti dei peccati commessi e disposti a costituire una sorta di legione straniera da inviare in Oriente; ma poco dopo in Terra Santa le cose cominciarono a non andar bene per i cristiani e molti di questi templari rientrarono nei domini dell’Ordine amministrando alcune commende in maniera non sempre … commendevole!

Ho scelto di raccontare anche i templari perché la tragica fine dell’Ordine, avvenuta appena qualche anno dopo i fatti che narro nel romanzo, ha sempre acceso la fantasia dei lettori. E, prima che il maestro generale De Molay e il priore di Normandia De Charnay finiscano ingiustamente sul rogo, sogno di raccontarne altre avventure: poiché non c’è dubbio che la loro storia, proprio come la nostra, è sempre piena di sorprese».

Roberto Arduini